알림마당 행복 경제의 새바람

경북 프라이드 기업

| 독일 관계자들이 바라보는 자동차 배터리 기술과 공급망 현황 | |||

|---|---|---|---|

|

경북 수출지원 해외 서포터즈 / 이건우(독일)

필자가 처음 독일 브라운슈바이크 공과대학의 배터리 랩팩토리(Battery LabFactory Braunschweig, BLB)를 방문한 것은 2015년이었다. BLB는 그보다 앞선 2008년에 설립되었다. 이는 전기차 전환 등으로 인한 폭발적 수요 증가에 대비해, 배터리의 대규모 양산에 필요한 기술을 연구할 수 있는 설비를 선제적으로 구축한 것이다. 이 사례만 보더라도 독일을 비롯한 유럽의 배터리 공급망 구축 비전과 실행이 단순한 최근의 유행이 아님을 알 수 있다.

유럽 각국은 연구개발, 신생 기업 투자, 기존 기업 지원, 시장 성장 등 다양한 분야에 천문학적 자금을 투입해왔다. 크고 작은 차이는 있지만, 대부분의 유럽연합 회원국이 같은 방향으로 나아갔다. 특히 2015년 폭스바겐의 ‘디젤게이트’ 이후 전동화 전환은 자동차 업계의 성배처럼 여겨졌고, 역내 전기차 생산 역량을 확보하기 위한 정치권과 산업계의 노력이 이어졌다. 그러나 지금까지의 성과는 만족스럽지 않아 보인다. 과거 한국의 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등에 대한 의존도가 높았다면, 최근에는 중국의 닝더시대(CATL)와 BYD 등으로 중심이 이동하는 모습이 뚜렷하다. 그렇다면 유럽 기업이 주도하는 배터리 기술 개발과 공급은 이제 물 건너간 것일까? 포기해야 할까, 아니면 더 속도를 내야 할까? 최근 들어 새로운 공급망 전략의 필요성을 강조하는 목소리가 커지고 있다.

지난 9월 29일부터 10월 1일까지 사흘간 독일 베를린에서는 ‘오토모티브 배터리 테크 서밋 2025(Automotive Battery Tech Summit 2025)’가 개최되었다. Summit이라는 명칭에 걸맞게, 이 행사는 타 전시회보다 업계 전문가 간 의견 교환에 많은 시간을 할애했다. 배터리 여권, 열관리, 재활용 등 다양한 자동차 배터리 관련 주제가 논의되었지만, 특히 눈에 띄었던 것은 유럽 내 배터리 기술과 생산 역량 구축에 대한 인식이 5년 전과는 확연히 달라졌다는 점이었다. 이전에는 다소 무리해 보이는 계획에도 과도한 자신감을 보였던 분위기가 이제는 사라졌다.

주관사인 We-CONNECT는 베를린에 위치하고 있어 많은 행사가 중앙역 인근에서 개최된다. 잠시 여유롭게 아름다운 슈프레 강변을 거니는 시간을 가질 수 있어 좋다. (출처: 이건우)

대형 전시회가 아닌만큼 부품사를 파트너사로 두고 있는 경우가 일반적이다. 그만큼 더 솔직하고 직설적인 의견을 들을 수 있다. (출처: 이건우)

적당한 규모의 행사에 참석하면, 개방적이고 편안한 분위기에서 업계 전문가들과 네트워킹하며 진솔한 이야기를 나눌 수 있다. (출처: 이건우)

유럽은 아직도 자생적인 배터리 공급망을 갖추지 못했다.

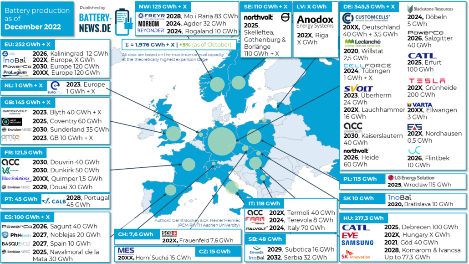

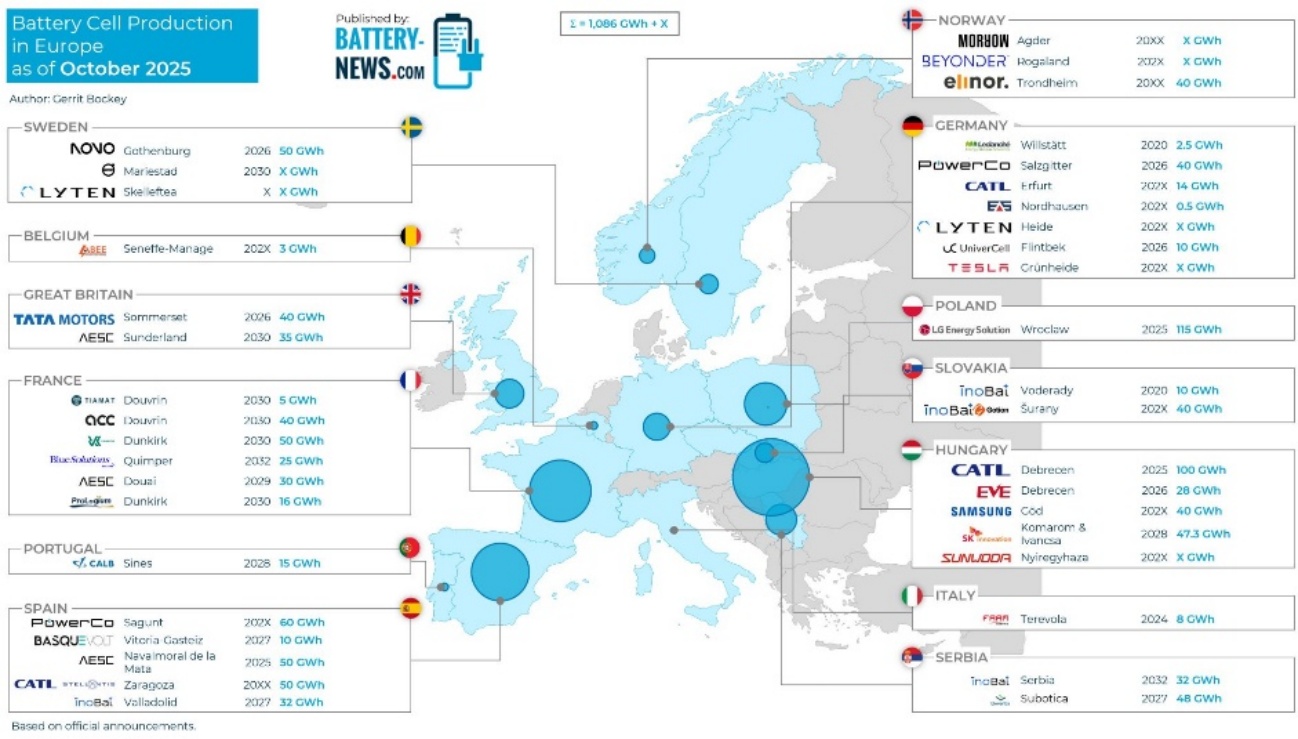

이번 행사에서 특히 주목받은 것은 단 한 장의 슬라이드였다. 2021년 기준 유럽 내에서 진행 중이거나 예정된 배터리 셀 생산 프로젝트들이 현재(2025년 10월) 어떤 상태에 있는지를 보여주는 자료였다. 해당 자료를 그대로 소개할 수는 없지만, 아헨공과대학교의 스핀오프 기업인 PEM에서 발행하는 배터리 뉴스의 ‘배터리 아틀라스(Battery Atlas)’를 참고할 수 있다. 2022년 12월과 현재 시점을 비교해 보면, 세부적으로 여러 프로젝트가 취소되거나 지연된 것을 확인할 수 있다. 그러나 중요한 것은 단순한 일정 지연이 아니라, 유럽 배터리 산업의 전반적인 구조적 현실이다.

스웨덴에서 출발해 독일 등 유럽 시장을 겨냥하며 야심 차게 시작했던 노스볼트(Northvolt)는 오랜 진통 끝에 주요 자산 대부분을 미국 스타트업 라이튼(Lyten)에 매각했다. 폭스바겐과의 합작사 설립 계획도 이미 그 이전에 무산된 바 있다. 테슬라는 일찌감치 베를린 공장의 배터리 양산 계획을 철회한 뒤, 현재까지도 본격적인 생산을 시작하지 않았다. 독일의 대표적인 배터리 기술 기업인 바르타(Varta AG)는 목표 규모가 3GWh로 비교적 소규모였음에도 불구하고, 결국 프로젝트를 중단했다. 연구 인력은 자회사 V4Smart에 남아 포르쉐의 보호 아래 레이싱용 또는 고성능 차량용 특화 배터리 개발에 집중하고 있다. V4Smart는 올해 3월 포르쉐가 바르타 산하의 V4Drive를 인수하며 개편된 기업으로, 바르타는 소수 지분만 보유한 상태다.

결국 유럽에서 자생적으로 성장한 배터리 제조사 가운데 전기차용 대규모 프로젝트를 지속적으로 추진 중인 곳은 사실상 파워코(PowerCo)와 ACC(Automotive Cells Company) 두 곳뿐이다. 커스텀셀즈(CustomCells)나 유니버셀(UniverCell)처럼 다품종 소량생산에 특화된 기업을 제외하면, 대부분의 프로젝트가 축소되거나 재조정된 상황이다. 현재 이들 기업은 필수 수요 대응 중심의 보수적인 전략을 택하고 있다. 잘 알려진 대로 파워코는 폭스바겐의 전폭적인 지원을 받고 있으며, ACC는 스텔란티스(Stellantis), 메르세데스-벤츠, 토탈에너지가 주요 주주로 참여하고 있다. 국내에는 상대적으로 덜 알려졌지만, 르노(Renault)와 알케마(Arkema)의 지원을 받는 프랑스의 베르코어(Verkor)도 아직 프로젝트를 이어가고 있다. 다시 말해, 막대한 자금력(Deep Pocket)을 갖추지 못한 기업이 장기적으로 생존하기는 점점 더 어려워지고 있다.

반면 중국 배터리 업체들의 유럽 내 생산 능력 확장은 매우 공격적이다. 폭스바겐을 비롯한 유럽 주요 완성차 업체에 배터리를 공급하고 있는 닝더시대의 현지화 속도는 놀라울 정도로 빠르며, 이미 한국 기업들에 필적하는 생산 능력을 갖추었다. 오는 9월 뮌헨에서 열린 ‘IAA 모빌리티 2025(IAA Mobility 2025)’에서 공개된 BMW의 ‘노이에 클라쎄(Neue Klasse)’ 모델에 탑재될 46XX 폼팩터 원통형 셀은 중국 EVE 에너지가 공급하며, 헝가리 공장 가동을 앞두고 있다.

국내 언론에서는 닝더시대나 BYD와 같은 초대형 기업에만 주로 주목하지만, 간과하기 쉬운 강자로 AESC가 있다. 과거 닛산의 자회사로 출발한 AESC는 현재 중국의 다국적 기업 엔비전(Envision) 그룹에 인수된 후, 유럽과 미국에서 꾸준히 입지를 넓히고 있다. 프랑스 두아이(Douai)와 두브랑(Douvrin) 공장을 비롯해 다수의 프로젝트가 진행 중이며, ‘배터리 아틀라스’에도 명시되어 있다. AESC는 닛산 자회사 출신이라는 배경 덕분에, 모회사가 중국 기반 기업임에도 비교적 논란이 적다.

이 밖에도 대만의 프로로지움(Prologium), 중국 궈슈안(Gotion)이 25%의 지분을 보유한 슬로바키아의 이노밧(InoBat), 그리고 인도의 타타 모터스(Tata Motors) 등도 유럽 내 배터리 시장 경쟁에 적극적으로 뛰어들고 있다. 참고로 LG에너지솔루션과의 특허 침해 소송에서 패소한 중국 신왕다(Sunwoda)는 전기차 배터리 생산 확대에는 소극적인 대신, ESS(에너지저장장치) 분야에 집중하며 새로운 기회를 모색하고 있다.

2022년 12월 발표된 유럽 내 배터리 셀 생산 프로젝트 (출처: battery-news.de)

2025년 10월 발표된 유럽 내 배터리 셀 생산 프로젝트 (출처: battery-news.de)

유럽 기업의 자생적인 배터리 공급망 구축은 어째서 어려운가?

이번 행사에서는 유럽의 배터리 산업이 지금까지 취해 온 접근 방식에 대한 반성과 비판이 여러 발표자들로부터 제기된 점이 인상적이었다. 이후 네트워킹 세션에서도 다양한 국적과 지역의 참가자들과 심도 있는 논의가 이어졌다. 여러 주제가 오갔지만, 여기서는 특히 배터리 양산 능력 구축의 어려움에 초점을 맞춰 주요 논점과 성찰 포인트를 정리해본다.

첫 번째 포인트는 유럽이 아시아, 특히 중국과 비교할 때 생산비용 구조에서 상당히 불리하다는 점과 이를 보완하기 위한 전략의 한계다. 수년 전부터 유럽에서는 이 격차를 해소하기 위한 방안으로 ‘전자동화’와 ‘스마트화’가 거의 관용적으로 언급되어 왔다. 이론상으로는 가능해 보이지만, 실제로는 실효성이 크지 않다는 지적이 많다. 만약 비교 대상이 중국의 지방 중소기업이라면 어느 정도 가능성이 있을 수 있다. 그러나 주요 대형 업체들을 기준으로 본다면, 이 주장은 쉽게 납득하기 어렵다. 현재 중국의 대형 배터리 기업들은 이미 자동화 수준에서 유럽이 상상하는 단계를 훨씬 넘어섰다. 특히 ‘스마트화’의 경우 많은 이들이 오해하는 부분이 있다. 단순히 설비를 자동화하는 것만으로는 충분하지 않다.

초기 세팅 단계에는 여전히 많은 인력이 필요하며, 특히 설비와 데이터를 연계해 최적화할 수 있는 고급 데이터 엔지니어의 수요가 크다. 이런 인력을 확보하기가 유럽보다 중국이나 한국이 훨씬 쉽다. 인력 수급이 원활하니 세팅 속도도 빠르고, 기술 확산 속도 또한 차이가 날 수밖에 없다. 결국 유럽은 자동화나 스마트화 역량에서 우위를 점하지 못하고 있다. 물론 일부 기술 분야에서는 아직 유럽이 앞서 있는 면도 있다. 그러나 행사에 참석한 전문가들은 “이 정도의 우위만으로는 의미 있는 격차를 만들 수 없다”고 자성의 목소리를 냈다. 또한 유럽 기업들이 참고하는 자료의 시점이 오래된 것도 문제다.

중국은 지난 5년간 급속한 설비 증설과 기술 고도화를 이루었지만, 여전히 2020년 이전 데이터를 기반으로 계획을 세우는 경우가 많다. 이로 인해 현실과 맞지 않는 전략을 세우고, 결국 프로젝트를 포기하는 사례가 반복되고 있다. 컨설팅 단계에서 인건비 구성의 오류도 자주 발생한다. 예를 들어, 인건비 산정 시 직접 생산 인력만 포함했는지, 판매·관리 인력을 함께 고려했는지, 혹은 고객 맞춤형 프로젝트 관리나 개발 인력까지 반영했는지에 따라 결과는 크게 달라진다. 이런 잘못된 가정과 분석이 결국 왜곡된 전략으로 이어졌고, 유럽 기업들이 경쟁력을 확보하지 못하는 원인 중 하나로 지적된다.

비용 부담의 원인은 당연히 인건비만이 아니다. 생산 설비를 가동하기 위한 에너지 비용, 물류 비용, 원재료 비용 등이 배터리 양산뿐 아니라 공급망 전 단계에서 누적된다. 이러한 요소들을 모두 고려해 배터리 팩 단위, 즉 가치사슬의 최종 단계에서 비교해 보면, 중국 내 생산이 유럽보다 약 40% 정도 더 저렴하다는 분석이 나온다. 이를 극복하기 위해 일부 단계는 생략하고, 원재료를 수입해 비용 차이를 줄이는 방법도 고려할 수 있다. 여기에 앞서 언급한 인건비 문제까지 해결한다고 가정하더라도, 여전히 넘기 어려운 벽이 남아 있다. 바로 에너지 비용이다. 이번 행사에서도 에너지 비용을 유럽 배터리 산업의 근본적인 약점으로 지적하는 목소리가 많았다. 점차 대형화되는 배터리 생산 설비를 유럽이 추구하는 신재생에너지로 충당하기에는, 비용과 설비 규모 모두 감당하기 어렵다. 게다가 에너지 공급의 안정성 문제도 간과할 수 없다. 전력망(그리드) 인프라가 불완전할 경우 어떤 문제가 생길 수 있는지는 올해 스페인에서 발생한 대규모 정전 사태가 잘 보여준다. 이런 상황에서 대규모 양산 설비를 신재생에너지에 의존해 운영하는 것은 사실상 도박에 가깝다. 안정적인 에너지원으로는 여전히 화력, 수력, 원자력 등이 있지만, 화력과 수력은 국가나 지역적 제약이 크고, 원자력은 건설 기간이 길며 사회적 부담이 뒤따르는 문제가 있다. 이런 이유로 유럽의 배터리 산업은 에너지 비용과 안정성이라는 구조적 제약을 쉽게 벗어나기 어렵다.

비용은 물론 큰 문제다. 그러나 여기서 짚고 넘어가야 할 또 하나의 중요한 포인트가 있다. 비용 자체는 역내에서 생산할 경우, 운영 주체가 유럽 기업이든 외국계 기업이든 큰 차이를 만들지 않는다. 소싱 능력에 따라 다소의 차이는 있지만, 본질적인 장애 요인은 아니다. 오히려 노스볼트의 사례에서 보듯, 유럽 기업이 배터리 양산 능력을 구축하려 할 때는 비용 외적인 문제가 더 큰 걸림돌로 작용한다. 이와 관련해 일렉트로더(Electroder)의 루크 후(Dr. Luke Hu) 박사는 발표 중 중국 닝더시대의 로빈 정(Robin Zeng) 대표가 언급한 흥미로운 내용을 인용했다. 로빈 정은 약 1년 전, 노르웨이 국부펀드 운용사인 Norges Bank Investment Management의 대표 니콜라이 탄겐(Nicolai Tangen)이 진행하는 팟캐스트 In Good Company에 출연했다. 그는 “유럽 기업들이 왜 좋은 배터리를 만들지 못하는가”라는 질문에 대해 세 가지 이유를 들었다. 바로 잘못된 배터리 디자인, 잘못된 프로세스, 잘못된 설비였다. 이 발언은 다소 자극적으로 들릴 수 있지만, 그가 강조하고자 한 핵심은 단 하나였다. 닝더시대가 오랜 기간 축적해 온 데이터 기반의 경험치가 배터리 산업의 경쟁력을 좌우한다는 점이다. 다시 말해, 제품 설계부터 공정 관리, 설비 구축과 운영에 이르기까지 “정확한 데이터와 숙련된 노하우의 축적”이 없으면 경쟁이 불가능하다는 것이다.

루크 후 박사는 이러한 로빈 정의 견해와 노스볼트 사례를 바탕으로, 중국과 유럽 간의 역량 차이를 구체적으로 분석했다. 먼저 업스트림(원재료·부품 공급망)과 벤더·서플라이어 측면에서 그는 언어, 문화, 그리고 원격 협업의 한계를 지적했다. 실제로 유럽에서 배터리 생산 라인을 구축할 때 사용되는 핵심 설비는 대부분 중국과 한국에서 수입된다. 공정 단위별로 만츠(Manz) 같은 현지 업체가 일부 참여하기는 하지만, 전체 시스템을 통합하는 ‘인티그레이터(Integrator)’ 역할은 대체로 중국이나 한국 기업이 맡는다. 예를 들어, 노스볼트와 폭스바겐의 잘츠기터(Salzgitter) 공장 라인을 수주한 기업은 중국의 선도지능(Wuxi Lead Intelligence)과 한국의 한화시스템이었다. 문제는 이러한 협업 과정에서 발생하는 의사소통의 한계와 문화적 충돌이다. 해외 프로젝트 경험이 부족한 선도지능의 엔지니어들과 영어가 서툰 현장 매니저들 간의 소통은 원활할 리 없었다. 본사와의 연락 지연, 정보 전달 부족, 문제 해결 과정의 비효율 등으로 현장이 혼란스러워졌고, 일부에서는 ‘태업(sabotage)’ 논란까지 제기되었다고 한다. 이처럼 설비와 시스템 통합 서비스를 ‘턴키(Turn-key)’ 형태로 구매하더라도, 수용 환경이 이를 제대로 받아들이지 못하면 기본적인 양산 능력 확보조차 쉽지 않다. 그렇다면 일본이나 한국처럼 해외 프로젝트 경험이 풍부한 기업들을 파트너로 선택했다면 상황이 나아졌을까? 꼭 그렇다고 보기도 어렵다. 이 경우에는 전반적인 비용 상승과 인력 수급 문제라는 또 다른 난관이 기다리고 있기 때문이다.

그렇다면 셀 메이커, 즉 배터리 제조사 입장에서는 어떤 차이점이 있을까? 루크 후 박사가 지목한 핵심은 노하우, 경험, 그리고 스케일(Scale)이다. 이는 앞서 언급된 로빈 정 대표의 관점을 그대로 이어받은 것이다. 일부에서는 이러한 문제를 단순히 고급 인력을 확보함으로써 해결할 수 있다고 말하기도 한다. 그러나 실제로 노스볼트, 파워코, ACC 등 유럽의 주요 배터리 기업들의 인력 구성을 살펴보면, 그것이 결코 쉬운 문제가 아니라는 점이 드러난다. 핵심 전략과 의사결정은 종종 업계 경험이 부족한 인물들에 의해 이루어지고 있다. 실무 차원에서는 다양한 경로를 통해 인력을 채용하지만, 이 역시 비용 절감을 위해 경험이 비교적 적은 아시아 출신 인력을 낮은 임금으로 고용하려는 경향이 있다. 물론 모든 유럽 기업이 그런 것은 아니다. 그러나 어느 정도 이해할 수는 있다. 배터리 산업 자체가 치열한 생산능력(케파) 경쟁 속에서 고부가가치를 내기 어려운 산업 구조이기 때문이다. 결과적으로 유럽 내에서 핵심 노하우가 제대로 전수되기 어려운 구조가 고착화되어 있으며, 이는 이미 여러 사례를 통해 입증되고 있다.

노하우와 경험에 이어 스케일, 즉 스케일 업(Scale-up)의 문제도 중요하다. 일단 양산을 시작하기만 하면 유럽도 충분히 따라잡을 수 있을까? 배터리는 화학 반응과 전기적 요소가 복합적으로 작용하며, 수많은 부품이 정밀하게 조합되어야 하는 제품이다. 이런 배터리를 일정한 품질로 양산하기 위해서는 규모가 커질수록 훨씬 정교한 관리가 필요하다. 특히 화학이 포함된 산업에서 스케일 업은 단순한 설비 확장의 문제가 아니라, 생산 단위가 커질 때마다 달라지는 공정 조건과의 싸움이다. 그리고 이런 문제를 해결하기 위해 축적된 데이터베이스는 개인의 경험이 아니라 조직 전체의 자산으로 남는다. 미세한 이물질 유입만으로도 큰 화재로 이어질 수 있기 때문에, 양산 규모가 커질수록 품질 관리의 정밀도는 기하급수적으로 높아져야 한다. 그러나 유럽의 많은 신규 기업들은 정부나 기업의 지원금을 받아 중국이나 한국 기업으로부터 ‘턴키(Turn-key)’ 형태로 양산 라인을 도입하는 경우가 많다. 문제는 이렇게 구축된 설비를 스스로 안정적으로 운영하고 확장할 수 있는 역량이 부족하다는 점이다. 결국 초기 생산 이후에도 독립적인 운영 능력을 확보하기 어렵고, 자체적인 생산 확장 역시 기대하기 힘들다.

그렇다면 단기 경쟁보다는 차세대 기술로 승부하는 유럽 기업들에게는 희망이 있을까? 예를 들어, 폴리머 기반 전고체 배터리를 세계 최초로 상용화한 블루솔루션즈(BlueSolutions)는 그 가능성을 보여줬지만, 발표 이후 지금까지 본격적인 스케일 업 소식은 들려오지 않고 있다. 현재 유럽 완성차 업체들이 가장 중시하는 ‘가격 대비 성능’ 측면에서도 여전히 경쟁력이 부족하다는 평가가 많다. 산화물계나 황화물계 전고체 배터리 분야에서는 바스크볼트(Basquevolt) 같은 스타트업들이 선전하고 있으나, 일본·한국·미국·중국에 비해 특허 및 기술력에서 격차가 크다. 전고체 배터리는 아니지만, 세라믹 소재 분리막 기반의 차세대 배터리 양산을 준비하는 기업들도 있다. 예컨대 파워코는 미국 퀀텀스케이프(QuantumScape)의 기술을 양산화하려는 시도를 진행 중이며, 대만의 프로로지움도 유럽 내 완성차 업체들과 협력해 생산 설비 구축에 나서고 있다. 전고체 기술 상용화를 목표로 한 프로젝트들도 병행 중이다. 리튬황 전지를 개발하는 디이온(DEEION)은 아직 양산 여부를 확정하지 않았지만, 관심을 끌고 있다. 또한 프랑스의 티아맛(Tiamat)은 소규모지만 나트륨 이온 전지를 실제로 양산 중이다. 그러나 이러한 시도들이 전기차에 적용 가능한 수준으로 대규모 양산으로 이어질 수 있을지는 미지수다. 이미 중국에서는 닝더시대를 비롯해 10개 이상의 기업이 나트륨 이온 전지의 양산 능력을 확보했다. 이런 현실을 감안하면, 신기술 분야에서도 유럽 자생 기업이 단기간 내에 경쟁 우위를 확보하기는 쉽지 않아 보인다.

앞으로의 전망과 제언

유럽의 자생적 배터리 공급망 구축은 분명 쉽지 않은 과제다. 현재로서는 파워코와 ACC의 행보를 지켜볼 수밖에 없다. 이들의 성공은 분명 유럽 배터리 산업 전반에 연쇄적인 변화를 불러올 것이다. 그러나 지금 시점에서는 관점을 전환해 현실적으로 대응하는 것이 더 유효할지도 모른다. 이미 다음과 같은 질문들에 대한 해답을 찾고 증명하려는 시도는 늦은 것으로 보인다. 중국보다 저렴하게, 혹은 최소한 비교 가능한 수준의 가격으로 생산할 수 있을까? 턴키로 설비를 들여와 빠르게 설치하고, 단기간에 지식을 습득해 양산 안정화를 이룰 수 있을까? 유럽 완성차나 부품 기업 출신의 인물들이 경영을 맡으면 배터리를 더 효율적으로 개발하고 양산할 수 있을까?

이제 유럽의 완성차 기업들은 중국, 한국, 그리고 대만 기업들과의 협력 관계를 지금보다 한층 더 강화해 나갈 가능성이 높다. 유럽연합과 각국 정부가 투입하는 막대한 지원금도 앞으로는 보다 실질적이고 확실한 프로젝트에 선별적으로 집중될 것이다. 그래야 한다. 그렇게 되면 배터리 생산 체계가 점차 자리 잡으면서 재료와 부품 생태계도 함께 성장할 수 있다. 운영 주체의 국적과 관계없이, 고용 창출과 외자 유입이라는 측면에서 본다면 이는 유럽 전체에도 나쁘지 않은 변화다. 또한 이런 배터리 공급망은 기존 완성차 업체뿐 아니라, 유럽에 새롭게 진출하거나 공장을 확대하려는 아시아 기업들에게도 매력적인 협력 기반이 될 수 있다.

그렇다면 이러한 변화는 유럽 진출을 모색하는 한국 기업들에게 어떤 의미가 있을까? 특히 규모가 작고 경험이 부족한 강소 배터리 소재 및 부품 기업들의 경우를 생각해보자. 유럽 내 현지 기업의 연구 인력과 함께 기술을 처음부터 검증해 가는 방식은 성공 가능성이 낮다. 앞서 언급된 사례들에서 보았듯, 유럽의 배터리 제조사들은 아직 양산 경험이 부족하고, 기술을 선별하고 발전시킬 동력도 충분하지 않다. 따라서 이들에게는 완성된 기술을 기반으로 한 ‘토탈 솔루션’ 방식의 접근이 더 효과적이다. 단독으로는 어렵다. 그렇다고 대기업의 도움을 기대하기도 쉽지 않다. 결국 시너지를 낼 수 있는 기업들 간의 목적 있는 협력, 즉 실질적인 파트너십 구축이 필수적이다.

한편, 유럽연합의 연구개발 펀딩인 ‘호라이즌(Horizon)’ 프로그램을 활용하는 것도 좋은 전략이 될 수 있다. 자생 산업 기반이 약한 유럽의 현실을 감안하면, 배터리 관련 새로운 아이디어의 공급이 충분하지 않다. 한국이 이미 공식적으로 준회원국(associate member) 지위를 확보한 만큼, 참여 기회는 과거보다 훨씬 많아졌다. 다만 이 경우에도 현지 파트너의 존재가 필수적이다. 예를 들어, 기술 이전 경험과 권위를 모두 갖춘 프라운호퍼(Fraunhofer) 연구소와 같은 기관과의 협력은 매우 유용하다. 이는 단순한 예시이지만, 이처럼 전략적이고 체계적인 접근이 필요하다.

또 다른 전략으로는 중국을 거쳐 유럽으로 진출하는 ‘우회 진출’ 방안도 고려할 만하다. 국내에서는 닝더시대와 BYD 등 초대형 기업의 인지도만 높지만, 실제로 유럽의 완성차 업체들은 중국의 중소형 배터리 기업들과도 긴밀히 협력하고 있다. 예를 들어 폭스바겐은 궈슈안과, BMW는 EVE 에너지와 협력 관계를 맺고 있다. 벤츠는 파라시스(Farasis)로부터 배터리를 공급받으며, 르노는 인비전 AESC와 신왕다를 파트너로 두고 있다. 또한, 중국 내 출하량 기준으로 닝더시대와 BYD에 이어 3위를 차지하고, 글로벌 기준으로는 LG에너지솔루션의 바로 뒤인 4위 규모인 CALB 역시 유럽의 몇몇 완성차 기업에 배터리를 공급하고 있다. 현재 유럽 완성차 업체들의 중국 의존도는 단순한 공급 관계를 넘어 기술과 노하우의 공유 단계까지 발전했다. 이러한 구조 속에서 중국 기업과의 협업을 통해 기술적 레퍼런스를 확보한다면, 그것이 유럽 시장 진출의 신뢰 기반으로 작용할 수 있다. 이런 유연한 사고를 바탕으로 성공 사례를 만들고, 이를 매개로 한 협력 관계를 발전시켜 나간다면, 오히려 직접 진출보다 더 높은 성공 확률을 기대할 수 있다.

이번 베를린에서 열린 Automotive Battery Tech Summit 2025에서 만난 독일 전기차 배터리 관련 업계 전문가들의 의견을 종합해보면, 지난 10년간 막대한 자본이 투입되고 사회적 관심도 컸지만, 유럽 내 자생적인 배터리 생산 체계를 구축하는 일은 여전히 어렵다는 결론에 다다른다. 결국 아시아 기업들의 유럽 내 생산이 가장 현실적인 해법으로 자리 잡았으며, 기술적 의존도 또한 심화되고 있다. 물론 그 과정에서 유럽 내 인력 양성과 기술 학습이라는 긍정적 효과도 있었지만, 결과적으로는 아쉬운 결말이다. 아시아 중에서도 특히 중국의 영향력이 두드러지고 있다. 그렇기에 이를 지혜롭게 활용하는 것이 필요하다. 유럽의 전기차 시장은 이제 막 본격적인 성장 단계에 진입하고 있으며, ‘캐즘’을 넘어 대중화로 나아가고 있다. 글로벌 시장에서 우수한 기술력을 갖추고도 판로를 찾지 못한 한국 기업들에게 지금이야말로 새로운 기회의 시점이 될 수 있다. 현명한 진출 전략과 기업 간 실질적 협력, 그리고 정부의 적극적인 지원이 절실한 때다.

※ 위 원고는 현지 외부 전문가가 작성한 원고로, (사)경북PRIDE기업 CEO협회의 공식 의견이 아님을 알려드립니다. |