알림마당 행복 경제의 새바람

경북 프라이드 기업

| 인도네시아 저작권 문해력 실태 | |||

|---|---|---|---|

|

경북 수출지원 해외 서포터즈 / 배동선(인도네시아)

인도네시아의 저작권 인식은 여전히 낮아 불법 영화 스트리밍 사이트나 웹툰 사이트가 수천 개씩 운영되고 있지만, 제대로 된 단속은 좀처럼 이루어지지 않고 있다. 도서 업계에서는 불법 복제 도서가 출판 산업의 가장 큰 폐해로 꾸준히 지적되고 있지만, 이 역시 뚜렷한 해결책은 보이지 않는다.

최근 소설가 레일라 S. 추도리의 대표작 『바다 이야기(Laut Bercerita)』가 100쇄를 돌파하며 화제가 되었다. 인구 2억 7천만 명이라는 거대한 시장을 지녔음에도 독서 인구가 상대적으로 적은 인도네시아에서 50만 부 이상이 판매된 것은 이례적 성과로, 과거 한국에서는 상상하기 어려운 ‘메가 베스트셀러’라는 수식어가 붙었다.

소설가 레일라 S 추도리의 대표작 『바다 이야기(Laut Bercerita)』 (출처: books.google.co.id)

그러나 이미 약 20년 전인 2005년, 지금도 활발히 활동 중인 작가 안드레아 히라타의 소설 『무지개분대(Laskar Pelangi)』가 큰 센세이션을 일으킨 사례가 있다. 이 작품은 2008년까지 60만 부 이상 판매되었고, 동명의 영화로 제작되었으며 한국에도 번역 출판되었다. 문제는 정식 판매보다 훨씬 많은 해적판이 유통되었다는 점이다. 당시 불법 복제본은 무려 1,500만 부에 달했으며, 세금 한 푼 내지 않은 채 작가와 출판사가 아닌 불법 복제업자들이 막대한 수익을 챙겼다. 이러한 도서 불법 복제 관행은 지금도 이어져 출판계의 고질적 병폐로 자리 잡고 있으며, 작가와 출판사의 정당한 수입을 심각하게 가로막고 있다.

인도네시아 출판협회(IKAPI)의 자체 조사에 따르면, 팬데믹 기간(2020~2022) 동안 회원사의 54.2%가 자사 출판물이 온라인에서 불법 복제·거래되는 것을 확인했다고 한다.

그나마 체계적인 저작권료 징수와 배분이 이뤄지는 분야는 음원이다. 2014년 이후 인도네시아 음원 저작권은 법무부 산하 지식재산총국(DJKI)이 관할권을 가지게 되었다. 이전까지는 KCI, WAMI 등 8개 사기업이 각각 저작권자를 회원으로 두고 저작권료 징수와 배분을 담당했으나, 조코 위도도 정부 출범과 함께 2014년 법정기관인 국가통합관리국(LMKN)이 설립되면서 변화가 시작되었다. 반발과 소송 끝에 2019년 이들 사기업은 LMKN 산하 음원 저작권 통합관리단체(LMK)로 재편되었고, LMKN이 징수한 저작권료를 지원금 형식으로 받아 저작권자에게 배분하는 역할을 맡았다. 이 과정에서 LMK는 모두 비영리 법인으로 전환되었지만, 과거 영리기업 시절의 수수료 관행이 여전히 수면 아래서 유지되고 있다는 의혹이 남아 있다.

음원 저작권 분쟁

대표적인 사례가 싱어송라이터 아리 라소(Ari Lasso)와 LMK 중 하나인 WAMI의 분쟁이다. WAMI가 아리 라소에게 70만 루피아(약 5만 8,000원)의 저작권료를 정산해 주면서 보낸 정산서에 훨씬 큰 금액이 적혀 있었던 것이 발단이었다. WAMI는 잘못된 정산서가 첨부되었다고 해명했지만, 저작권자들을 속이고 막대한 수수료를 챙긴 것이 아니냐는 의혹에 불을 지폈다.

WAMI는 회원으로 가입한 저작권자에게 음원이 전혀 재생되지 않더라도 연간 50만 루피아(약 4만 2,000원)를 기본 로열티로 지급하고, 추가 수익이 발생하면 이를 정산해왔다. 그러나 그 추가 금액이 너무 적어, 인기 작곡가인 아리 라소조차 받은 액수가 미미했다. 가수는 무대 출연료나 광고 수입 등 다양한 소득원이 있지만, 작곡가의 수입은 사실상 저작권료가 전부이기에 이는 생계와 직결되는 문제였다.

이런 상황에서 저작권자, 특히 작곡가 입장에서는 LMK를 통한 로열티 분배보다 음원을 무단 사용한 개인이나 단체를 상대로 소송을 제기해 배상금을 받는 것이 더 유리하다고 판단하기 쉽다. 당연히 잘나가는 인기 가수가 주요 대상이 되며, 이로 인해 저작권자와 가수 사이의 분쟁이 끊이지 않는다. 올해 작곡가 아리 비아스(Air Bias)와 당대 최고 인기 가수 아그네즈 모(Agnez Mo) 사이에서 벌어진 저작권 소송이 대표적인 사례다. 아그네즈 모는 인도네시아의 원톱 여가수로 불릴 만큼 큰 영향력을 지니고 있다.

소송의 핵심은 아그네즈 모가 저작권자인 아리 비아스의 허락 없이 그의 노래를 여러 공연 무대에서 불렀다는 점이었다. 아리 비아스는 이를 저작권법 위반으로 보고, 그로 인한 부당이익 배상을 요구했다. 현행법상 공연 음악 로열티는 가수가 아닌 공연 주최 측이 LMKN에 납부해야 하지만, 그는 단순히 로열티 문제가 아니라 “자신의 곡을 허락 없이 불렀다”는 점을 문제 삼았다. 인도네시아 저작권법은 로열티 납부 외에도 공연에서 특정 곡을 부를 때마다 저작권자의 허락을 받아야 한다고 해석될 여지를 남기고 있어, 이 모호한 조항이 로열티 분쟁의 가장 빈번한 원인이 되고 있다.

올해 2월 상사법원은 아리 비아스의 손을 들어주며 아그네즈 모가 세 차례 공연에서 무단으로 곡을 불렀으니 무대당 5억 루피아, 총 15억 루피아(약 1억 2,500만 원)를 배상하라고 판결했다. 이는 LMKN을 통해 받을 수 있는 로열티의 수백 배에 달하는 금액이었다. 이 판결 이후 유사한 소송들이 잇따라 제기되었다.

그러나 지난 8월 대법원은 아그네즈 모의 항소를 받아들여, 원래 로열티 납부 의무가 없는 가수에게 배상금을 물린 하급심 판결을 파기하고 사건을 원점으로 돌렸다. 이에 아리 비아스는 곧바로 태도를 바꿔 이번에는 공연 주최 측을 상대로 배상 청구에 나서겠다고 밝혔다.

이 과정에서 법무부 지식재산총국이나 LMKN 같은 기관들은 아무런 역할도 하지 않았다. 결국 아티스트와 작곡가 39명이 저작권법의 모호한 조항들에 대한 명확한 해석을 대법원에 요청했고, 올해 안에는 음원 저작권료 정산 문제가 다소 명확해질 가능성이 생겼다.

한편, LMKN이 산하 LMK를 통해 저작권자들에게 지급한 저작권료는 연간 540억 루피아(약 45억 3,000만 원)에 달하는 것으로 알려졌다.

영업장 및 공공장소의 음원 저작권 문제

최근 인도네시아에서는 몰과 레스토랑 같은 상업 공간에서도 음원 저작권 문제가 불거지고 있다. 매장에서 재생하는 음악의 저작권료를 둘러싼 법적 분쟁이 시작된 것이다.

유디스트 아르다나의 유튜브 캡쳐

이 문제의 발단은 발리에 본사를 두고 공격적으로 지점을 확장 중인 레스토랑 체인 미 가쪼안(Mie Gacoan)에 LMKN이 22억 루피아(약 1억 8,500만 원)의 저작권료를 청구하면서 비롯되었다. 다른 레스토랑들이 주로 몰이나 쇼핑센터에 입점하는 것과 달리, 미 가쪼안은 동일한 디자인의 독립 건물을 지어 지점을 늘려왔고, 매장에서는 로컬 대중음악을 주로 틀었다. 원칙적으로 남의 음원을 사용하면 저작권료를 내야 하지만, 미 가쪼안 측은 “음악을 판매해 이익을 내는 것이 아니므로 부당하다”는 입장을 보였다. 그러나 음악이 매장의 분위기와 가치를 형성하는 핵심 요소라는 점에서, 저작권법은 이미 저작권료 납부 의무를 명시하고 있었다. 다만 그동안 제대로 시행되지 않았을 뿐이다.

굳이 미 가쪼안을 시범 케이스로 삼은 이유는 밝혀지지 않았지만, LMKN의 소송 제기 이후 미 가쪼안은 끝내 버티지 못하고 요구 받은 금액을 지불했다. 이 사건 이후 다른 레스토랑과 몰들이 겁을 먹고 아예 음악 재생을 중단하는 사례가 속출했다. 한국에서도 과거 크리스마스 캐럴 저작권료 징수 논란으로 거리에 캐럴이 사라졌던 시절이 있었는데, 인도네시아에서도 유사한 상황이 벌어진 것이다.

식당, 카페, 상점, 피트니스 센터, 호텔 등 공공장소에서 음악을 재생하는 업장 가운데 일부는 앞으로 외국 음악만 틀겠다고 하거나, 아예 찬송가만 반복해 들려주는 대형 슈퍼마켓도 있다. 이에 대해 지식재산총국과 LMKN은 “로컬 음원을 틀고 정당한 로열티를 내는 것이 애국”이라며 애국심에 호소하고 있다. 이는 역으로 해외 음원의 저작권이 방송이나 매체를 제외하면 제대로 보호받지 못하고 있음을 보여준다.

이런 장소에서는 LMKN이 매번 어떤 곡이 몇 번 재생되는지 확인할 수 없기 때문에, 저작권료는 곡의 재생 횟수가 아니라 매장의 좌석 수나 면적을 기준으로 산정된다. 예를 들어 4인용 테이블 100개가 있는 레스토랑이라면, 400석 × 6만 루피아로 계산해 연간 2,400만 루피아(약 200만 원)를 지불해야 한다.

영상 저작권

여러 부조리와 불만에도 불구하고 음원 분야는 그나마 저작권료에 대한 인식과 관심이 높은 편이며, 일정한 시스템도 가동되고 있다. 그러나 영화, 드라마, 웹툰 등 다른 분야의 저작권 보호 수준은 여전히 매우 낮다.

인도네시아에서 해외 드라마나 영화를 합법적으로 볼 수 있는 경로는 넷플릭스, 디즈니 플러스, 비디오(Vidio) 등 약 15개 내외의 국내외 OTT 플랫폼 뿐이다. 그러나 2019년까지만 해도 구글 검색창에 ‘Film gratis’(무료 영화)만 입력하면 수백 개의 무료 영화 사이트가 검색되었고, 대부분이 저작권을 무시한 불법 스트리밍 사이트였다.

2020년 초 정보통신부가 대표적 불법 스트리밍 사이트인 IndoXXI를 차단하면서 큰 성과를 거둔 듯 홍보했지만, 실제로는 해외 서버를 이용하는 사이트가 대부분이라 사이트 자체를 폐쇄하지 못한 채 단순 접근만 차단한 수준에 그쳤다. 2024년 새 정부 출범 이후 정보통신부가 ‘정보디지털부’로 개편된 뒤에도 매달 수만 개의 불법 복제·불법 도박 사이트를 차단하고 있다고 발표하지만, 사이트가 막혀도 몇 시간 안에 다른 도메인 주소로 유사 사이트가 다시 등장해 실효성이 거의 없다.

따라서 조금만 마음을 먹으면 한국의 최신 드라마와 영화, 심지어 예능 프로그램까지 제약 없이 볼 수 있는 현지 불법 사이트를 쉽게 찾을 수 있다. 웹툰도 상황은 크게 다르지 않다.

인도네시아 정보디지털부는 불법 사이트 차단 외에도 온라인 저작권 인식을 높이기 위한 캠페인을 수시로 벌이고 있다. 실제로 인도네시아 사회에서도 지식재산권에 대한 인식이 점차 확산되고 있으며, 넷플릭스를 비롯한 공식 OTT 플랫폼과 카카오웹툰 등 합법 웹툰 플랫폼의 진출로 합법적인 영상·웹툰 소비 환경도 점차 확대되고 있다.

그러나 여전히 많은 사람들이 불법 사이트를 이용한다. 그 이유로는 “무료 혹은 매우 저렴하기 때문”, “이미 많은 사람들이 사용하고 있기 때문”이라는 인식이 자리하고 있어, 이런 불법 사이트의 근절은 여전히 요원한 실정이다.

애니메이션 캐릭터 도용

한편 2025년은 인도네시아 극장용 애니메이션 분야에서 최고의 작품과 최악의 작품이 동시에 나온 해로 기록될 전망이다. 올해 이둘피트리 이슬람 연휴에 개봉한 로컬 3D 애니메이션 〈점보(Jumbo)〉는 디즈니에 견줄 만한 영상 퀄리티와 따뜻한 스토리로 어린이 관객을 사로잡으며 흥행에 성공했다. 이 작품은 인도네시아 로컬 영화 사상 두 번째로 천만 관객을 돌파했을 뿐 아니라, 애니메이션과 실사 영화를 통틀어 최다 관객을 동원한 영화가 되었다. 이전 로컬 애니메이션의 최고 성적이 60만 명 수준이었던 것을 고려하면, 〈점보〉는 인도네시아 극장용 애니메이션 산업의 새로운 지평을 연 셈이다.

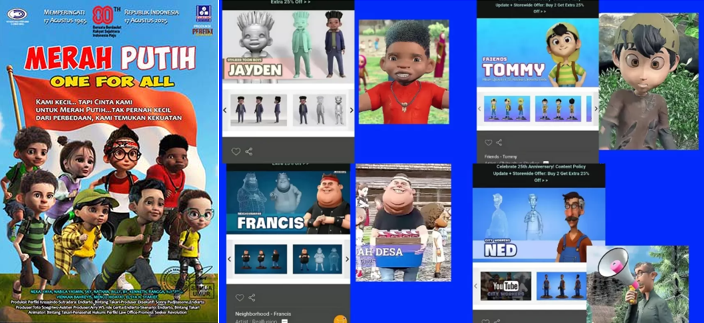

그러나 불과 3개월 뒤, 8월 독립기념일을 앞두고 개봉한 〈메라뿌띠: 원 포 올(Merah Putih: All for One)〉은 정반대의 평가를 받았다. 초창기 3D 애니메이션 시절보다도 떨어지는 퀄리티로 관객들의 혹평을 받았고, 예고편이 공개되자마자 형편없다는 반응이 쏟아졌다. 결국 이 영화는 극장에서 3,000명도 채 되지 않는 관객을 모으며 참패로 기록되었다.

<메라뿌띠 원포올> 포스터와 도용된 파키스탄 애니메이터의 캐릭터들 (출처: Instagram @vektorkades 갈무리)

하지만 문제는 거기서 끝나지 않았다. 단기간에 애니메이션을 제작하는 과정에서 캐릭터와 배경을 직접 창작한 것이 아니라, 온라인 곳곳에서 가져다 쓴 사실이 드러난 것이다. 특히 파키스탄 애니메이터가 만든 3D 인물 캐릭터를 무단 도용해 작품 속 등장인물로 사용한 사실이 밝혀졌다.

아마도 제작진은 멀리 파키스탄의 원작자가 이를 알지 못할 것이라 생각했을지 모른다. 그러나 원작자 주나이드 미란은 개봉 전부터 문제를 공개적으로 제기했고, 결국 〈메라뿌띠: 원 포 올〉 제작자는 소송 예고 끝에 변상을 약속해야 했다.

독립기념일에 맞춰 개봉한 애국적·민족주의적 성격의 애니메이션이 표절과 도용으로 얼룩졌다는 사실은 인도네시아 영화 산업에 여전히 자리한 낮은 저작권 인식을 여실히 드러내며, 올해 가장 추악한 스캔들로 기록되었다.

물론 인도네시아 전체 문화계로 본다면 이런 저작권 문제는 일부 사례에 불과할 수 있다. 그러나 전통문화와 달리 외래 문화를 받아들여 현지에서 발전한 비교적 새로운 문화 영역에서는 저작권 문해력 부족이 두드러진다. 이는 결국 국민적 차원의 인식 제고 없이는 개선될 수 없는 문제다.

낮은 저작권 문해력이란, 단순히 말해 “남의 것을 몰래 가져다 써도 괜찮다”는 관행이 여전히 남아 있다는 뜻이다.

※ 위 원고는 현지 외부 전문가가 작성한 원고로, (사)경북PRIDE기업 CEO협회의 공식 의견이 아님을 알려드립니다. |